子育てをしていると、日々の暮らしの中で「これ、もったいないな」と感じる場面は意外と多いものです。特に、子供服に関しては「すぐにサイズアウトしてしまう」「気づいたら着せる機会がなかった」など、せっかく買ったのに使い切れなかったという経験をしたことがある方も多いのではないでしょうか。そんなときにふと思い浮かぶのが、「上の子の服を下の子に回せないかな?」という考えです。

家計を助ける選択肢として昔から親しまれてきた“お下がり”ですが、最近ではこの行動に対する見方が少しずつ変わってきています。節約の手段であるだけでなく、子どもの個性や気持ちへの配慮、さらには環境への意識など、さまざまな観点から考える必要が出てきました。

本記事では、「子供服 下の子」という視点を軸に、上手なお下がりの活用方法から、心理的なケア、リユース市場の活用術まで、幅広く丁寧に解説していきます。「上の子の服、どうしようかな」と考えている方にとって、実用的で心に寄り添うヒントが詰まった内容をお届けします。

子供服を下の子に回す文化とその現代的な意義

かつて多くの家庭では、子供が成長して着られなくなった服を「お下がり」として下の子に回すのは、ごく自然な営みでした。家計をやりくりする中で、子供服の再利用は知恵と愛情の表れでもありました。今でももちろん多くの家庭で行われていますが、近年は子供の個性や性格を重視する傾向が強くなり、「上の子のものをそのまま下の子に着せていいのか?」という疑問が湧くようになってきています。服はただの衣類ではなく、その子の気持ちや自己表現を形づくる大事な要素になっているからです。

一方で、子供服の価格は年々高騰しており、家計への影響も無視できません。特に兄弟姉妹が多い家庭では、ひとりひとりに新品の服を毎シーズンそろえるのは現実的ではないケースもあります。そこで改めて見直されているのが、「子供服を下の子に回す」という行為の価値です。それは単なる節約ではなく、家族の思い出や物を大切にする姿勢を伝える、いわば親の知恵と愛情の証しでもあるのです。今一度、この文化にどう向き合うかを考えることが、家庭内の子育て環境を豊かにするきっかけになります。

下の子に着せる前に確認すべき子供服の状態とポイント

上の子が着ていた服をそのままクローゼットから取り出し、次のシーズンに下の子に着せる――そんな流れは自然ですが、いくつかの確認ポイントをきちんと押さえることで、より快適に、安全に活用することができます。まず重視したいのが「衛生面」と「服の劣化具合」です。特に子供服は汗や皮脂、食べこぼしなどが染み込んでいることが多く、ぱっと見でわからなくても、生地の奥に汚れが残っている可能性があります。

保管中にカビや虫害が起きていることもあるため、必ず洗濯機でしっかり洗い直すか、衣類用の除菌スプレーでメンテナンスしましょう。ニオイが気になる場合は、重曹や酸素系漂白剤を活用してみても良いでしょう。また、ほつれやボタンの外れ、ゴムの緩みなどの修繕も忘れずに行いたいところです。とくに赤ちゃんや幼児の服では、安全性の観点からも、少しでも破れやパーツの欠損があれば使用を避けた方が安心です。手間を惜しまず、ひとつひとつ丁寧にチェックすることが、下の子にとっても気持ちよく着られるポイントとなります。

性別の違いを超えて使える子供服の選び方と工夫

上の子と下の子の性別が違うと、お下がりの活用に悩む場面が増えるのは当然です。たとえば、女の子らしいワンピースやレースのついた服を男の子に着せるのには抵抗があるという声も少なくありません。しかし一方で、デザインや色にとらわれすぎず、実用性や子供自身の好みに寄り添って選べば、意外と性別に関係なく着回せるアイテムも多いことに気づきます。特に近年では、グレー、ベージュ、カーキなどの中性色を使ったジェンダーレスデザインの子供服が増えており、ユニセックスに使える服を選んでおくことで、お下がりの幅は格段に広がります。

さらに、既存の服にひと工夫加えて、下の子だけのオリジナルアイテムに変えてしまうという手もあります。たとえば、シンプルなシャツにアップリケを付けたり、カラフルなボタンに付け替えたりすることで、印象がガラッと変わります。また、布用のスタンプやアイロンプリントなどを使えば、手軽に「リメイク感」を出せます。そうすることで、たとえお下がりであっても「お兄ちゃん・お姉ちゃんの服」ではなく「自分だけの特別な服」として下の子に受け入れてもらいやすくなります。

子供服のお下がりに潜む心理的な影響とは

子供服を下の子に回すことには、経済的な利点がある反面、感情的な配慮も必要です。たとえば、「いつもお兄ちゃん・お姉ちゃんの使い古しばかり」「自分には新しい服が買ってもらえない」といった気持ちが、知らず知らずのうちに下の子の心に積もってしまうこともあります。特に周囲の友達が新品の服を着ている中で、自分だけが毛玉だらけの服を着ていたら、恥ずかしさを感じてしまうこともあるでしょう。

こうした心の問題に対しては、親がきちんと言葉で説明し、気持ちを尊重してあげることが大切です。「これはお兄ちゃんが大事にしていたから、あなたにも似合うと思ったの」や「この服は思い出が詰まってるから、あなたにも着てほしい」といった言葉がけによって、服の背景にある家族の思いが伝わります。また、すべてをお下がりにするのではなく、お出かけ用や誕生日の服など、一部だけは下の子専用に用意することで、バランスを取ることも可能です。子どもの感情にしっかり寄り添う姿勢こそが、下の子との信頼関係を育む土台になります。

季節やサイズのズレは保管と計画で解決できる

お下がりを活用したいと思っても、必ずしも季節やサイズが一致するとは限りません。上の子が冬に3歳で着ていた服が、下の子の3歳の頃には夏だった、というようなケースはよくあります。そんなときに焦って着せるのではなく、先を見据えて計画的に保管しておくことが鍵となります。特にシーズンごとに明確に仕分けておくことで、「次の冬にはこのサイズがちょうど良さそう」といった目安が立てやすくなります。

また、少し大きめのサイズなら袖をまくったり、ウエストを調整したりすることで着せられることもありますが、あまりにもブカブカだと子供の動きを妨げたり、転倒の原因になることもあるため注意が必要です。逆に小さくなりすぎた服については、潔く手放す判断も必要です。保管中は、防虫剤や乾燥剤を使ってカビや虫害から守るとともに、通気性の良い布袋などを使って風通しも確保するとよいでしょう。衣類の状態とサイズを記録したリストを作っておけば、次のシーズンでの判断材料にもなります。

お下がりにこだわらず「新品を買う」という選択も尊重する

子供服を下の子に回すことは、合理的で環境にも優しい選択肢ですが、すべての家庭に合うとは限りません。なかには、「下の子にも上の子と同じように新品の服を選んであげたい」という思いから、お下がりを極力使わない家庭もあります。それは決して間違った考え方ではなく、むしろ子供一人ひとりの個性や尊厳を大切にした選択として、尊重されるべきです。

また、上の子が活発すぎて服がすぐにボロボロになってしまい、そもそも下の子に回せる状態でないというケースもあります。こうした状況では、お下がりにこだわらず、必要なものだけを新品でそろえた方が結果的に効率的という判断にもなります。家庭ごとの方針があることを前提に、「お下がりは必ずしも正義ではない」という認識を持っておくことも、健全な子育てのためには重要な視点です。

子供服のリユース市場を上手に利用する

お下がりだけでなく、リユースという選択肢も今では広く認知されています。フリマアプリやリサイクルショップを活用すれば、状態の良い子供服を手頃な価格で手に入れられるだけでなく、上の子の服を売ってその売上で下の子の服を購入するというサイクルも実現できます。特に人気ブランドや、デザイン性の高い子供服は需要があり、思わぬ高値で売れることもあります。

また、「お下がり」という言葉に抵抗がある場合でも、「リユース」「セカンドオーナー」などの言い換えによって、ポジティブな印象を持つことができます。さらに、地域の子育て支援施設などでも子供服の交換会や譲渡会が行われていることがあり、こうした場を通じて、家計と環境の両面にやさしい衣類循環を実現することも可能です。リユース市場の活用は、物を大切にする気持ちと、持続可能な子育てを両立する有効な手段なのです。

家族の思い出をつなぐ「子供服 下の子」という考え方

子供服を下の子に回すという行為は、単なる節約でも、惰性でもありません。それは、家族の歴史を紡ぎ、思い出を受け継いでいく尊い文化でもあります。上の子が初めて歩いたときに着ていた服、保育園の初登園に選んだお気に入りのワンピース、そんな一着一着には親の思いや愛情が詰まっています。それを下の子が引き継いで着るというのは、家族の物語が連なっていくことそのものなのです。

「子供服 下の子」というキーワードは、家計の都合だけでなく、家族の絆や知恵、そして優しさを映し出す言葉でもあります。今あるものを大切にするという姿勢は、子供にとっても価値ある教育になります。「物は使い捨てじゃない」「人の思いを受け継ぐことができる」ということを、日常の中で自然に学んでいけるのです。お下がりを前向きに、そして丁寧に取り入れていくことは、家族にとっても大きな財産となるでしょう。

「お下がり=悪いもの」という誤解を乗り越えるために

お下がりに対して「貧しい印象」「かわいそう」といった否定的なイメージを持つ人もいます。実際、そうした感情は多くの親が一度は感じたことがあるでしょう。「下の子には上の子のお古ばかり」「新品の服を選んであげたいけど、予算が厳しい」など、親の葛藤は尽きません。しかし、お下がり=ネガティブという認識は、時代とともに変わりつつあります。むしろ今は、サステナブル(持続可能)な消費行動として、お下がりが見直されている時代です。

大量消費の時代を経て、限られた資源を有効に使い、環境への負荷を減らすことが重要視されるようになっています。その流れの中で、「お下がり」は単なる節約ではなく、環境意識の高い行動の一つとして注目されています。こうした社会背景を知ることで、親としても後ろめたさを感じることなく、自信を持ってお下がりを活用できるようになります。そしてその価値観を子供たちに自然と伝えていくことが、未来を担う世代の意識にも良い影響を与えるでしょう。

家庭によって異なる「お下がり文化」の形

すべての家庭に同じ「お下がりの形」があるわけではありません。たとえば、三人兄弟姉妹がいる家庭では、上の子から真ん中の子、そして下の子へと順々に衣類が回っていく「三世代お下がり」が行われているかもしれません。中にはいとこ同士で服を譲り合う家庭もあります。また、兄姉が特に物を大切に扱うタイプなら、服の状態もよく、長く使えることもありますし、反対にアクティブな性格で、服の消耗が激しい子だと、お下がりの継続が難しいというケースもあります。

さらに、家の収納スペースや保管状況によっても、「そもそも保管ができない」「探すのが手間」と感じる家庭も少なくありません。こうした点を踏まえて、「我が家流のお下がり活用法」を見つけることが大切です。他の家庭のやり方を参考にしながらも、自分たちにとって無理のないやり方を選ぶことで、子育てのストレスを減らし、心の余裕を持つことができます。大切なのは、下の子にも「自分らしさ」を持たせながら、生活の中で無理なく服を循環させることです。

子供との会話から始まる“服を大事にする心”の育み方

お下がりをただ「与える」だけでなく、子供としっかり向き合いながら話すことも重要です。たとえば「この服、誰のだったか知ってる?」といった問いかけをすることで、子供は自然と家族のつながりを感じることができます。上の子がどんな時に着ていたか、どんな思い出があるかを一緒に話すことで、服がただの物ではなく、“家族の記憶をつなぐもの”だという意識が育ちます。

また、服のリメイクや洗濯を一緒に行うことで、物を大事に扱う心も育まれます。ほつれを直す、ボタンを付け直す、汚れを落とす――そんなちょっとしたお手入れも、子供にとっては「自分で服を大切にする」第一歩になります。親が手間を惜しまずに服と向き合っている姿を見ることで、子供は無意識のうちに「モノを大切にすることの価値」を学んでいくのです。このような積み重ねが、やがて子供自身が自分の持ち物に愛着を持ち、物を粗末にしない人間へと育つ土台となります。

子供服を通じて考えるサステナブルな暮らしの第一歩

お下がりを活用することは、地球環境への配慮にもつながる行動です。大量生産・大量廃棄が問題視されている現代において、服の寿命を延ばすことは非常に重要な意味を持っています。とりわけ子供服は消耗が早く、買い替えの頻度も高いため、少しでも長く使う工夫をすることは、環境保護の観点から見ても価値のある取り組みです。

また、家庭内で完結するだけでなく、地域社会の中で子供服を循環させる仕組みが生まれつつあります。自治体やNPOが主催する「子供服交換会」や「リユースマルシェ」などもその一例です。こうした場所に参加すれば、単なる服のやりとりにとどまらず、同じような悩みを抱える親同士が交流し、育児の情報を共有できる場にもなります。子供服の再利用という行為を通じて、社会全体が支え合いながら子育てをしていく意識が根付きつつあるのです。

最後に:子供服は「家族の物語」を紡ぐ存在

「子供服 下の子」という言葉の中には、家族の記憶や絆、そして日々の暮らしの中で積み重ねられてきた愛情が込められています。たとえ古びていたとしても、思い出の詰まった服は、下の子にとっても特別な存在になることがあります。親としてできるのは、単に服を与えるのではなく、その背景にある「意味」や「物語」を一緒に伝えることです。

お下がりは、親から子への“思いの継承”です。服を通して、節約の知恵や環境への配慮、人を思いやる心など、子供たちに伝えたいことがたくさんあります。新品でなくても、誰かの思いを引き継いだ服には、あたたかな価値が宿っています。下の子に服を渡すとき、それがただの衣類ではなく、「家族の時間そのもの」だということを忘れずにいたいものです。

子供服・ベビー服の買取販売!OYUZURI CLOSETとは

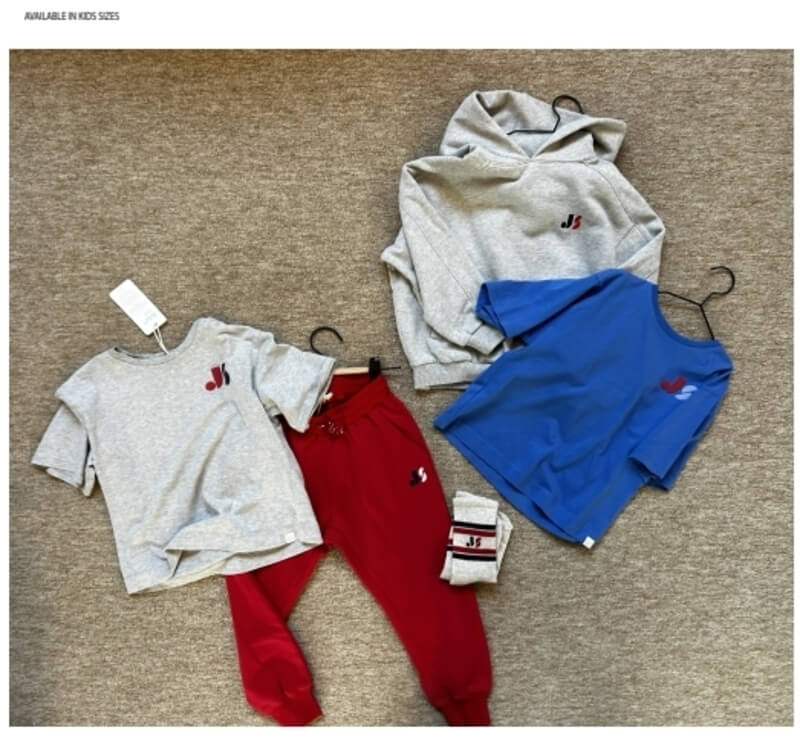

OYUZURI CLOSETでは、子供服・ベビー服の古着、型落ち商品、など、海外のブランドを中心に取り扱っており、格安で手に入れることができます。

・中には昔欲しかったけど買えなかった服や、お気に入りの服が見つかるかもしれません。

販売している子供服はこちら↓

・不定期でインスタグラムのライブにて、オークション形式で破格の安さで子供服の販売を行なうこともありますので、ぜひインスタグラムもフォローしてください!

・着られなくなった子供服・ベビー服の買取サービスも行っておりますのでお気軽にご相談ください。